※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています。

投資をしないと絶対豊かになれないポイント5つ

- r(リターン)> g(グロース経済成長)である

- 給与が伸びていかない

- 社会保険料が増え続けている

- 年金が減り続けている

- インフレが進んでいる

一つずつ解説していきます💪

1.r(リターン)> g(グロース経済成長)である

フランスの経済学者「トマ・ピケティ」が提唱した、「 r > g 」という式があります。

r:リターン(投資で得られる利益の伸び率) g:グロース経済成長(働いて得られる給与の伸び率)

簡単に言えば、我々の給与が増えるスピードより、投資で得る利益の方が増えるスピードが早いということです。

そして、「 rとgの差はどんどん広がり、逆転することはない」、つまり労働者と資本家(投資家)との差は開いていくばかりなのです。

悲しいですが我が国も現状これが現実ですね、、

また、労働で稼ぎ続ける場合、もし働けなった場合に、途端に収入がゼロになってしまいます。

さらに年齢を重ねるほどパフォーマンスも落ち、労働によって得られる収入が減っていきます。

だからこそ、お金にも働いてもらう「投資」の考え方は重要です。

2.給与が伸びていかない

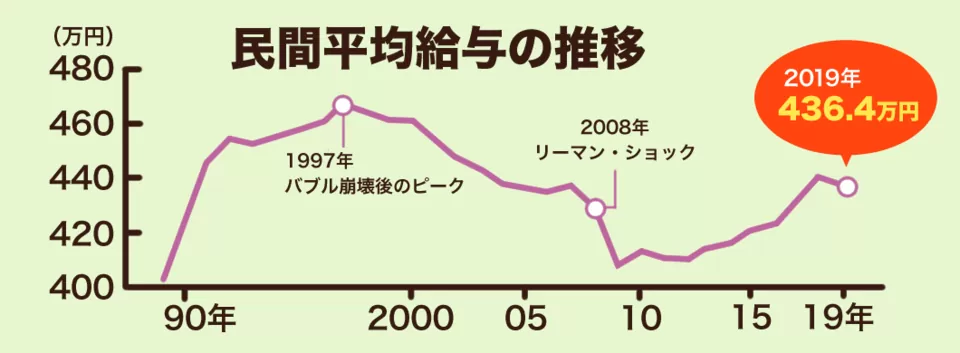

(参考:国税庁「民間給与実態統計調査結果」より)

2019年時点で、日本の民間会社員の給与は、1990年代よりも低い水準です。

日本はすでに成熟国であり、高度経済成長期のような「頑張れば誰もが報われるバブリーな」時代ではありません。

人口や経済規模が右肩下がりに縮小していく事が容易に想像できる日本では、これまでのような右肩上がりの給与は期待できないですね。

3.社会保険料が増え続けている

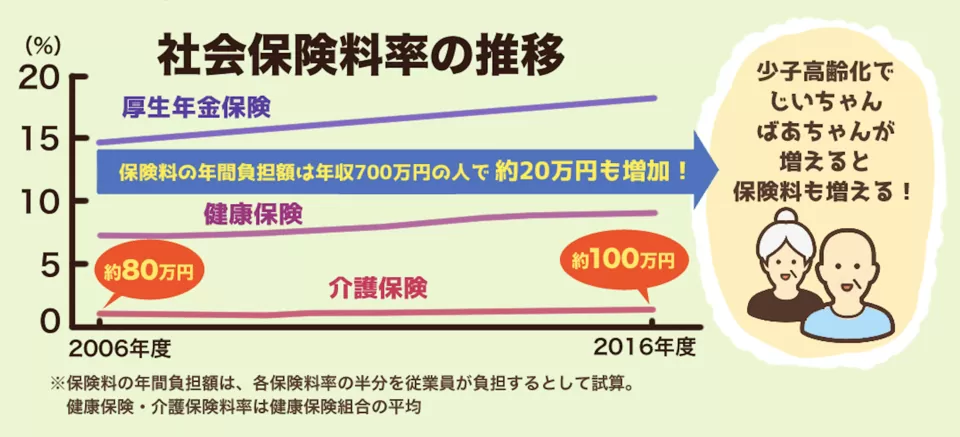

私たちの給与が伸び悩む一方で、年々右肩上がりで増え続けているのが「社会保険料」です。

社会保険料とは、厚生年金保険や健康保険、40歳以上なら介護保険料も含めたものです。

実際のデータを見ると、2006年から2016年のわずか10年の間に、年収700万円の人だと約20万円も社会保険料が増加しています。恐ろしい社会ですね、、

(参考:NIKKEI STYLE「所得別に試算 税と社会保険料、1000万円超で負担増」)

給与については、伸びる可能性がゼロではありませんが、社会保険料の増加は不可避と言えるでしょう。

なぜなら日本は少子高齢化が進んでおり、支え手である若者が減っているのに、高齢者は増え続けているからです。

皆さんが日本で生きていく以上、この流れから逃げ出すことは不可能です。

4.年金が減り続けている

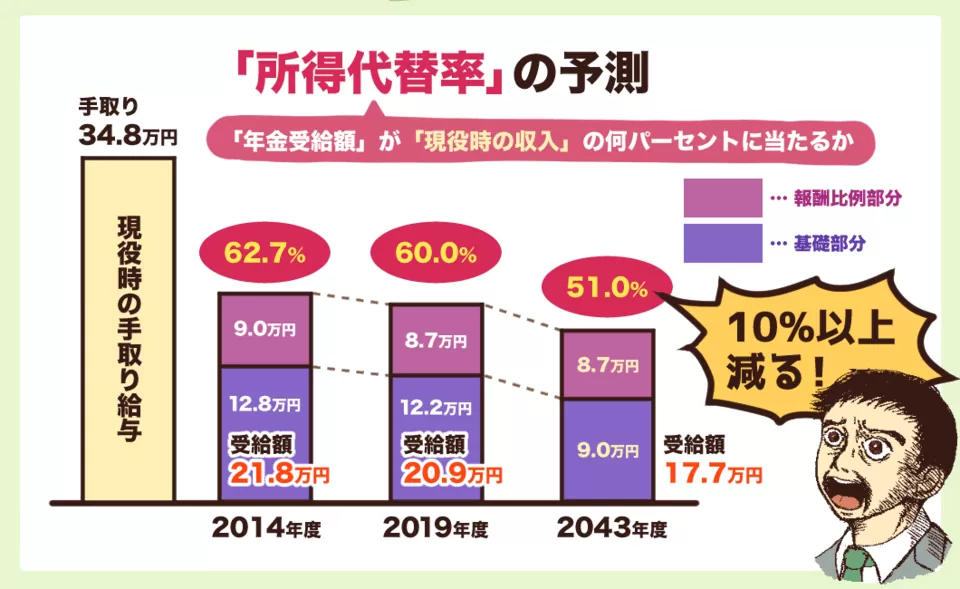

少子高齢化社会で多くの人が想像する問題の一つは、年金受給額の減少ではないでしょうか?

仮に、皆さんが「伸びない給与」と「増え続ける社会保険料」に苦しみながら老後までたどり着けたとしても、老後の安泰は訪れません。

一つのデータとして「所得代替率(=年金受給額が現役時の給与の何パーセントにあたるのか?)」を考えてみましょう。

(参考:厚生労働省「所得代替率の見通し」)

所得代替率の推移

- 2014年度:62.7%

- 2019年度:60.0%

- 2043年度:51.0%(見込み)

夫婦2人の平均受給額だと、21.8万円(2014年度)から17.7万円(2043年度)、つまり4.1万円も減少します。

年間で49.2万円、20年間だと約1,000万円ものお金が受け取れなくなる計算になります。

国が試算しているということは、「国民の皆さん自身で準備をしてください」というメッセージだと十分受け取れる内容です。

5.インフレが進んでいる

皆さんが一生懸命働き、節約して必死にお金を溜めても、インフレによって資産は増えるどころか、減る可能性が高いです。

インフレとデフレ

仮に、りんごが1個100円で買える場合を想定する。

インフレ:物の価値が上がって、お金の価値が下がること。

→ りんごが1個120円となる。

デフレ:物の価値が下がって、お金の価値が上がること。

→ りんごが1個80円になる。

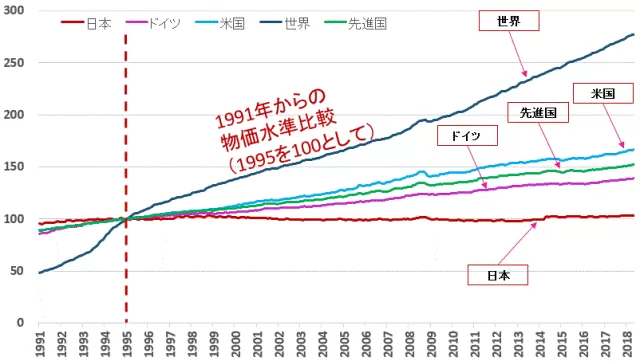

(ありがとう投信「本当に日本の物価上昇率は小さすぎて見えない!!」より抜粋)

世界の物価水準

1995年の物価を100とした場合、2018年時点の物価水準

- 世界平均:250以上

- 先進国平均:約150

- 日本:約100

特に子育て世帯だと、教育費のインフレ率が高く、他の人達に比べてインフレの影響を大きく受けます。「インフレ率は個人のもの」という観点も忘れてはいけません。

忘れてはいけない「ステルス値上げ」😱

日常生活でも実感できるインフレといえば、シュリンクフレーションが挙げられるでしょう。

これは「ステルス値上げ」とも呼ばれており、商品の値段は据え置きにしながら容量だけを減らすことです。

(産経新聞「相次ぐ「シュリンクフレーション」 いつもの菓子…小さく 牛乳パックは容量減少」より抜粋)

まとめ

投資を始めて資産家の一歩を踏み出そう

現代では、富の倉庫は銀行口座ではなく証券口座です。

「楽天証券」や「SBI証券」などのネット証券会社で、口座開設を進めていきましょう。

コメント