※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています。

結論

貯蓄型保険は解約しなはれ!

- 元本割れだから損をしているのではなく、加入した段階で損をしている!

- 「投資」と「保険」は分けて考えろ!

- 「適正リスクの資産運用」と「掛け捨て保険」の組み合わせは、貯蓄型保険の上位互換である!

解約した方がいい理由

元本割れが嫌で、貯蓄型保険を解約したいけれど迷っている人は多いのではないでしょうか。

貯蓄型保険とは保険商品の名称そのものではなく、様々な種類があります。

- 個人年金保険

- 養老保険

- 終身保険

- 学資保険

- ドル建て終身保険

- ドル建て変額保険

- 貯蓄型生命保険

…etc

上記のように種類は様々ですが、基本部分はほぼ変わらず、加入した段階で損をしてしまう保険商品と言えます。

保険営業マンからこんなセールストークを聞いたことはないでしょうか。

「銀行の預金よりも利回りが良いです!」

「保険の機能も付いています!」

「生命保険料控除で節税になります!」

契約した人は、良い保険商品に加入できたと感じているかもしれませんが、上記のようなセールストークで語られている部分は、貯蓄型保険のあくまで表面です。

貯蓄型保険の裏面にも以下の2つを組み合わせた手数料の高い商品という別の顔を持っていることが見えてきます。

・さほどお金が増えない、手数料の高い投資商品。

・保障が薄く、手数料の高い保険商品。

「投資」と「保険」は混ぜるな危険です!手数料が割高な商品をいくら組み合わせても、良い商品になることはありません。

生命保険料控除も実は大きな節税効果は期待できません。なぜなら、控除対象額は1年間に支払った保険料に応じて上限が設けられているからです。

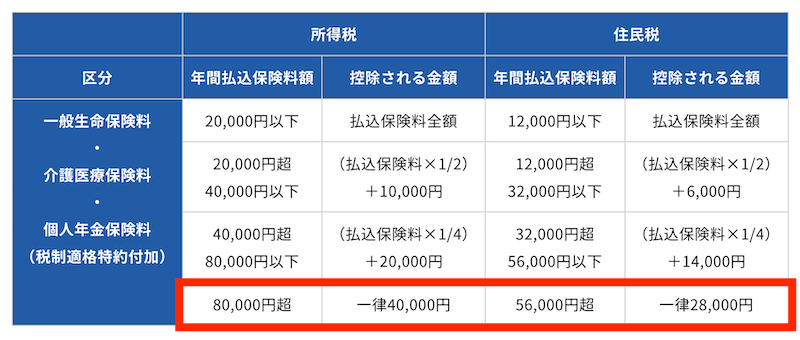

例えば、個人年金保険料控除の限度額は以下の通りです。

個人年金保険料控除の節税効果がどのくらいか。保険契約者の所得税率が10%、住民税率が10%の場合、個人年金保険料の控除額は以下の通りです。

- 所得税の控除額:40,000円 × 10% = 4,000円(①)

- 住民税の控除額:28,000円 × 10% = 2,800円(②)

→ 控除額の合計:6,800円(① + ②)

保険そのものが優良商品であれば、生命保険料控除の節税効果もプラスアルファとして意味があるかもしれません。しかし、控除の節税効果よりも、保険商品自体が大きな損失を出しているとすればどうでしょうか?

仮に、貯蓄型保険に加入したことで10万円を損しているとすれば、6,800円を節税できてもトータルでは大きな損失です。生命保険料控除の節税効果は、損失を埋め合わせるためのスズメの涙にもならないでしょう。

貯蓄型保険という商品を購入した時点で勝負はついてしまっていると言え、以下のいずれの選択も全て損失に繋がります。

×貯蓄型保険へ加入すること

×貯蓄型保険を継続すること

×貯蓄型保険を解約すること

対応別シュミレーション

例えば、毎月2万円を4年間支払っている、貯蓄型生命保険を今すぐ解約するとしましょう。

契約してから4年目の返戻率が80%の場合、保険を解約すると以下になります。

- 契約してから4年目の返戻率:80%

- 払込保険料の総額:96万円(2万円 × 12カ月 × 4年間)(①)

- 解約返戻金の額:76.8万円(96万円 × 80%)(②)

→ 損失額:マイナス約19.2万円(② - ①)

上記の場合、トータルで約19.2万円の損失となります。

一般的な選択は下記の二通りになると思います。

- 元本割れを気にして解約を先延ばしにする

- 早めに解約して投資と保険を分けて組み立て直す

1.元本割れを気にして解約を先延ばしにする

まずは、先ほどの貯蓄型生命保険の元本割れが気になり、解約せずに5年目まで続けた場合のシミュレーション結果を見てみましょう。

- 払込保険料の総額:120万円(2万円 × 12カ月 × 5年間)(①)

- 解約返戻金の額:96万円(120万円 × 80%)(②)

→ 損失額:マイナス24万円(② - ①)

上記の場合、トータルで24万円の損失となります。

1年経過することで80%だった返戻率が少しアップすることはありますが、返戻率が上がっとしても損失が増える事実は変わらないでしょう。4年から5年に積み立て期間が増えたのにも関わらず、損失が約19万円から24万円へと増えており、ダメージが広がっています。おかしな話だと思いませんか?

なぜだー!?

なんで、こんな商品が

世の中に出回ってるんだ!?

保険に加入初期の解約は、なぜ損失が発生してしまうのでしょうか?

それは、契約開始の段階で保険会社に数十%の手数料を取られていることが理由としてあげられます。しかも、具体的な手数料は開示されていません。(一部ネット保険会社を除く)

ここまでで「保険加入初期の解約で損失が発生するなら、15年や20年のように長く加入し続ければ最終的に損しないのでは?」と考える人もいるでしょう。

貯蓄型保険の返戻率が100%になるまで待てば金額的には損をしませんが、以下のようなデメリットが考えられます。

×保険なのに、肝心な保障額が不足している可能性がある。

×15年や20年と長く資金が拘束された結果としては、リターンがあまりにも小さい。

×リターンがあまりにも小さいので、インフレに負けるリスクが高い。

2.今すぐ解約して「投資」と「保険」を分けて組み立て直す

続いて、先ほどの貯蓄型生命保険を加入4年目で解約し、投資と保険を分けて組み立て直すケースを見てみましょう。

シミュレーション条件

- 保険を4年目で解約後に返戻金の76.8万円を元手に投資を始める

- 保険料として支払っていた条件と同じ月2万円を投資に回す

- 年利5%で16年間運用する

資産運用の結果

- 元本:461万円(初期76.8万円 + 月2万円 × 12カ月 × 16年)(①)

- 運用益:約288万円(②)

→ 合計:約750万円(① + ②)

上記の場合、資産運用の結果は元本461万円に対して運用益が約288万円となり、合計で約750万円になります。

そして、死亡保障がどうしても必要な方は掛け捨ての生命保険に加入すれば、当初加入していた貯蓄型生命保険よりも少ない保険料で保障額を増やせるはずです。(ネット系保険で月額1,000円で1,000万円の死亡保障は当たり前に付きます。)

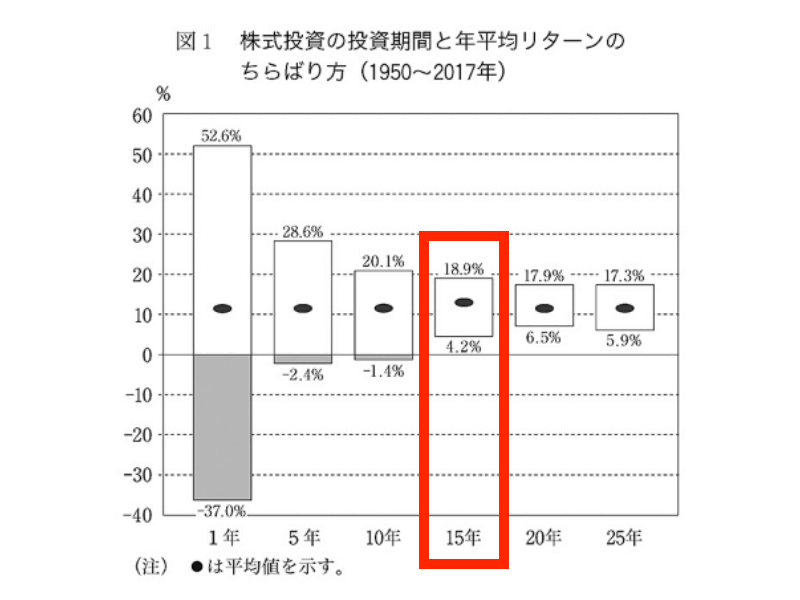

上記シュミレーションで「年利5%で運用できる商品はあるのだろうか?」と思った人もいると思いますが、優良インデックスファンドを15年以上の長期運用する場合、過去の統計データを見ても年利5%は十分に現実的な数字です。(オルカンで7%程度は固いです。)

アメリカで行われた研究によると、1950年~2017年の間では、どの年代から投資を始めても15年以上続ければマイナスにならなかったというデータもあります。

「ウォール街のランダム・ウォーカー<原著第12版>」より

- 最高の15年間に投資した場合の成績は +18.9%

- 最悪の15年間に投資した場合の成績でも +4.2%

※上記グラフの赤枠内

長い目で見れば、貯蓄型保険に加入している時よりも掛け捨て保険と長期投資に組み立て直す方が保障を充実でき、資産も増やせる可能性が高いでしょう。

「投資」と「保険」=混ぜるな危険

仮に、手頃な手数料で皆さんの資産運用を保険会社が代行してくれるならまだ良いですが、支払う手数料があまりに高すぎます。はっきり申し上げると「ぼったくり」と言って間違いありません。

今は誰でも低コストで米国株式や全世界株式などへ投資ができる時代です。恵まれたネット時代ですね!ただし、「損した分を急いで取り返すぞ!」という考えも危険です。

冷静さを失うことで無理な投資を行い、余計なリスクを取ってしまう可能性があるからです。

- 手数料の高い投資信託をやめる。

- 手数料の安い投資信託に乗り換える。

- 15年〜20年の長いスパンで資産形成するマインドで投資する。

貯蓄型保険の2つの特徴

解約して投資に切り替えた方が良いと分かっていても、目先の損失を受け入れられないのが人間です。人間のメカニズムは損失回避をする生き物だからです。

また、投資にはリスクがあるので、なかなか行動に移せないのかもしれません。

しかし、貯蓄型保険が持つ投資と保険の2つの特徴を分けて考えて考えれば、どちらが経済合理的なのかが分かります。

①リターンが小さく手数料がかなり割高な投資信託

②保障が薄いぼったくりレベルの保険商品

①リターンが小さく手数料が割高な投資信託

何度もお伝えしますが、貯蓄型保険はリターンが小さく手数料が割高な投資信託です。

投資先としておすすめしない理由は以下の通りです。

- 元本がほぼ増えない(ぼったくりレベルの投資信託)

- パンフレットに記載の利率がまやかし(ごまかす気満々)

理由1:元本がほぼ増えない

貯蓄型保険は元本割れ期間が長期で、20年近い期間をかけて元本まで戻り、何とか返戻率が105%になるような商品がほとんどです。

しかし、20年をかける数値としては、※インフレリスクを考慮してもリターンが不十分ですね。

※インフレ:物やサービスの価値が上昇し、お金の価値が相対的に下がること

理由2:パンフレットに記載の利率がまやかし

例えば、積立利率や予定利率などについて、以下のように書かれている保険のパンフレットは数多くあります。

- 「予定利率2.5%を最低保障」

- 「積立利率3%で運用できれば、最終的にはここまで増えます」

パンフレットに記載されている「運用利回りの最低保障が2.5%すごい!」と考えてしまう人も多いでしょう。しかし、保険の利率と、銀行の金利の意味は全く違います。

例えば、保険のパンフレットに積立利率2.5%の記載があったとしましょう。しかし、積み立てた保険料の全てが2.5%で運用に回っておらず、保険会社が決めた一定の割合だけが運用されているのです。

概算で積立利率2.5%の場合、保険料のうち約16%〜20%が運用に回っているケースが多いです。

忘れてはならないのが、運用に伴う貯蓄型保険の手数料の高さです。信託報酬に換算すると貯蓄型保険のコストを合わせて、2%以上も手数料が取られているケースがほとんどになります。マイナス2%の損失は大きすぎます。期間も長く、金額も大きいのでなおさら大きな損失に感じますね。

優秀な投資信託が0.1%を切る信託報酬で購入できることを踏まえると、貯蓄型保険にはその20倍以上も手数料を払っていることになるのです。

②保障が薄いぼったくりレベルの保険商品

貯蓄型保険は、保険料に対して保障が薄く保険としての機能が弱いのが特徴です。

例えば、毎月の保険料が2~3万円と高額にも関わらず1,000万円の死亡保障しか出ないケースもザラに見受けられます。

私を含め子どもがいる家庭の場合、生活費や教育費を保険でまかなおうとすると、1,000万円の死亡保障では全然足りません。一家の大黒柱(まさに私)に何かあった時、以下のような状態になっていたら本末転倒です。

- 貯蓄型保険に入っていても保障額が十分でなかった。

- 貯蓄型保険に多くの保険料を支払っていたので他に貯蓄や資産が無かった。

残された家族の生活を守れるよう「何のために保険に入ったのか?」を、もう一度意識してみなきゃいけませんね。

ちなみに、保険で死亡保障を準備する必要があるのは、子育て世帯のみです。子どもがいない家庭であれば、そもそも死亡保障が不要な場合がほとんどです。

まとめ

「貯蓄型保険を途中解約して元本割れの損切りする」という選択を、受け入れ難い人もいるかもしれません。

そんな時は、解約して元本割れになった部分を「以前から入っていた、割高な掛け捨て保険の支払いがなくなっただけである。」と考えてみてください。

見方を変えるだけでも気持ちの整理がつき、落ち着いた判断できるようになるはずです。記事を呼まれた皆さんが豊かな人生を歩めるように、これからも書き続けます!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4514d434.4c7e4a3f.4514d435.a52889ff/?me_id=1213310&item_id=20915838&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5877%2F9784296115877_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント